20 Luglio 2023

The Laboratory of the Future

La 18a Biennale di Architettura di Venezia

ha aperto ufficialmente il 20 maggio, dopo la

vernice del 18 e 19, per rimanere visibile al

pubblico fino al 26 novembre 2023.

La mostra è curata dall’architetta, docente e

scrittrice Lesley Lokko, forse universalmente più

nota per la produzione letteraria di successo che

per le esperienze professionali e didattiche.

The Laboratory of the Future ruota interamente

attorno a due temi cardine, decolonizzazione e

decarbonizzazione, in una sorta di connubio di

intenti tra curatrice e Fondazione Biennale:

Lokko ha coordinato i lavori in sintonia con un più

esteso indirizzo che vede la Biennale impegnata

nel contrasto al cambiamento climatico

attraverso la promozione attiva di un modello più

sostenibile per la progettazione, l’allestimento e

lo svolgimento di tutte le sue attività.

L’obiettivo condiviso è quello di azzerare

l’impatto carbonico dell’evento, pianificandolo in

base a principi di sostenibilità ambientale. Le

principali azioni messe in campo, che implicano

la complicità di organizzatori, partecipanti e

pubblico, sono l’utilizzo di energia da fonti

rinnovabili; la riduzione e il riciclo di materiali,

attrezzature e allestimenti; un’azione diffusa di

sensibilizzazione dei visitatori, chiamati a

valutare le proprie modalità di spostamento e di

visita, in un contesto – la laguna di Venezia – in

cui la mobilità è tra le componenti più impattanti

in termini di impronta ambientale.

I temi su cui i partecipanti sono stati chiamati a

esprimersi sono dunque quelli su cui

l’organizzazione stessa riflette, in maniera

allargata e pubblica (decarbonizzazione), e quelli

che presumibilmente hanno interessato le

vicende private e personali della curatrice,

cittadina scozzese e ghanese, naturale

“prodotto” della diaspora africana

(decolonizzazione).

L’esposizione raduna 89 partecipazioni, di

cui oltre la metà provengono dal continente

africano o discendono dall’enorme dispersione

che la storia ha messo in atto sulla sua

popolazione. L’età media è di 43 anni e per la

prima volta in assoluto quasi la metà degli

architetti selezionati lavora in studi a conduzione

individuale o composti da un massimo di 5

professionisti. Pressoché assenti, seguendo la

tendenza delle scorse edizioni, le grandi “firme”

della produzione architettonica internazionale.

Installazione nel salone d’ingresso del Padiglione Centrale ai Giardini. Appesa al soffitto la “mappa” tridimensionale che contiene frammenti di tutte le partecipazioni a The Laboratory of the Future

Intraprendendo la visita dal Padiglione Centrale

dei Giardini, spazio-manifesto di ogni Biennale, ci

si trova al cospetto di una moltitudine di sottili oggetti rossi che occupano a mezz’aria il cuore

del grande salone d’ingresso. L’installazione

raggruppa sagome che replicano in forma

iconica ciascuno dei contributi di Laboratory of

the Future, disseminati tra le varie sedi della

mostra e qui idealmente riuniti in un corpo

collettivo. La presenza simultanea delle voci di

tutti gli invitati in questa sorta di mappa

collegiale dà il benvenuto ai visitatori ed è un

invito a «stabilire connessioni tra le

partecipazioni, le idee, le forme, proprio come la

mostra spera di fare nel suo complesso». Nelle stanze perimetrali del padiglione, la

sezione Force Majeure riunisce il lavoro di 16

studi che, come in una questione di Forza

Maggiore «che in alcune giurisdizioni può essere

addotta a prova se l’evento in oggetto è

imprevedibile, esterno e irresistibile, offrono un

esempio della potenza creativa della cultura

Black Atlantic, le cui radici affondano in un

passato millenario e si protraggono verso il

futuro».

In questo segmento Adjaye Associates – con un

intervento che in quanto a modalità espressive

sarebbe ormai il caso di definire tradizionale, nel

contesto della Biennale – presenta una serie di

poetiche architetture attraverso modelli in scala

che restano tra i rarissimi edifici esposti.

Lo studio Adjaye, cofondatore insieme a Lesley

Lokko dell’African Futures Institute, è presente

anche negli spazi esterni dell’Arsenale con una

struttura interamente in legno chiamata Kwae

(“foresta” in una delle principali lingue del

Ghana). La costruzione propone una pausa lungo

il percorso espositivo, uno spazio dedicato alla

meditazione ma anche a piccoli eventi,

presentazioni, lezioni. La forma è quella di un

prisma piramidale punteggiato da una grande

apertura di ingresso e due oculi che inquadrano

il cielo; lo spazio interno è scolpito attraverso un

ricercato schema di posa dei listoni che lo

conformano e delimitano, a ricordare la

spazialità ancestrale di una caverna.

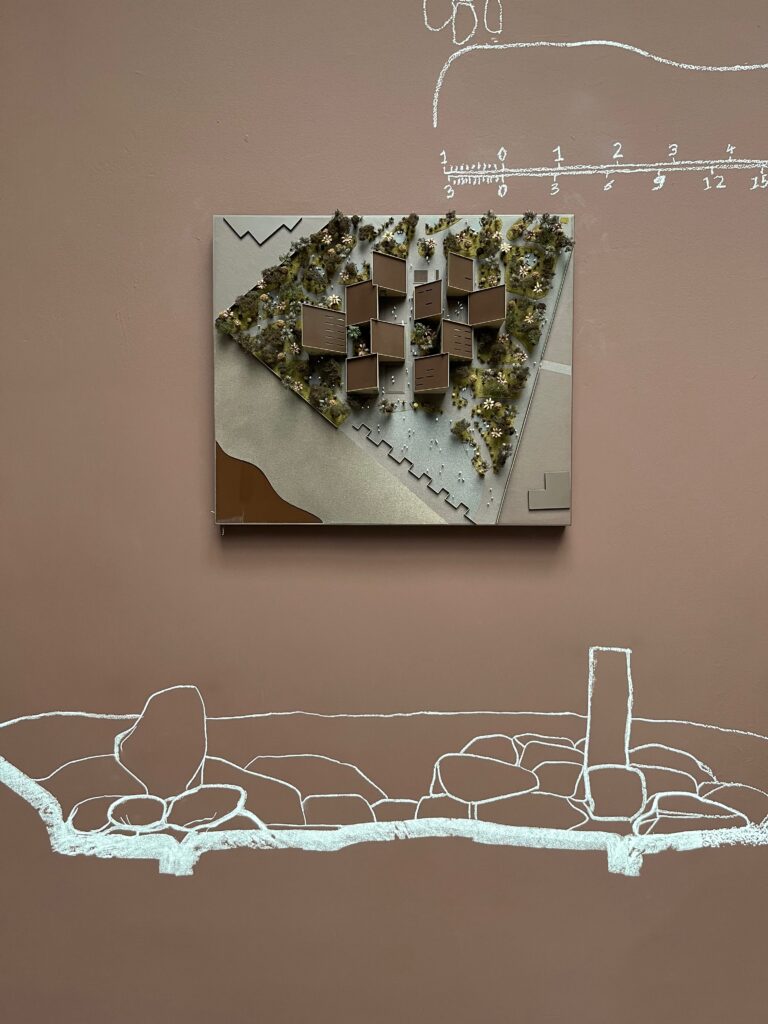

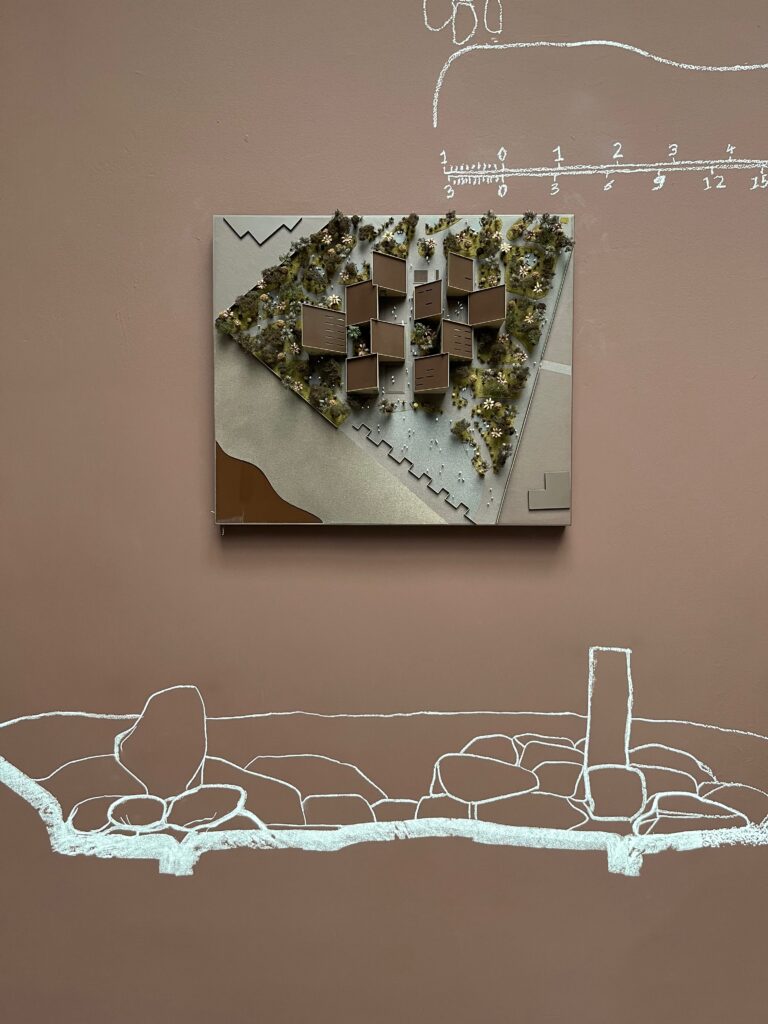

Adiave Associates, Adjaye Futures Lab, modelli. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. Kwae. Vista d’insieme e vista dell’interno con la particolare soluzione costruttiva dell’involucro del padiglione realizzato all’Arsenale

Tornando alla sezione Force Majeure, Kéré

Architecture, dopo aver ricordato che l’intero

continente africano produce meno del 4% delle

emissioni mondiali di gas serra,

attraverso Counteract, installazione tripartita in

ordini temporali, celebra la qualità della

tradizione architettonica dell’Africa occidentale,

fa il punto sulla situazione odierna e propone un

approccio per il futuro. L’appello di Kéré ad

adottare soluzioni che sappiano replicare i valori

del passato non si esplicita nell’autoreferenziale

narrazione della sua feconda produzione, ma

esamina da vicino materiali, tecnologie

costruttive, scenari. Attraverso una riproduzione

fotografica, icona dello status quo, e

l’ambientazione in scala 1-1 di un ipotetico

spazio abitabile capace di rimettere al centro i

saperi del passato, propone una valida

“contro-azione” nel modo diffuso di fare

architettura, ampiamente avvalorata dalle sue

numerose opere realizzate, anche se del tutto

escluse dalle scelte espositive.

Ancora incentrato sulle relazioni tra passato e futuro, è il lavoro di Atelier Masomi. Certamente

meno nota rispetto agli autori precedenti,

Mariam Issoufou Kamara si concentra su un

luogo specifico: la città di Niamey, in Niger, con

le sue caratteristiche ecologiche, economiche,

culturali e tra esse l’eliminazione delle tecniche

costruttive tradizionali dalla coscienza pubblica,

rappresenta un laboratorio dove realizzare

un’architettura ispirata al passato ma proiettata

verso l’innovazione e le esigenze del futuro.

Process attribuisce grande importanza all’eredità

culturale, alle narrazioni, all’ingegnosità e

all’identità del contesto, proponendone la

rilettura e la rielaborazione in chiave

contemporanea attraverso modelli, video e

disegni. Scegliendo di tracciare le piante sui muri

della sala espositiva, Kamara vuole richiamare

l’attenzione, come lei stessa afferma,

«sull’importanza di camminare con leggerezza

su questa terra».

A sinistra, Kéré Architecture, Counteract. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. Al centro, Atelier Masomi, Process. Foto di dettaglio di una delle pareti della sala: plastico e disegno. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. A destra, Studio Sean Canty, Edgar’s Sheds. Modello a grandezza reale della struttura liberamente ispirata alla baracca del bisnonno nella Carolina del Sud; in primo piano, modello in scala della baracca. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini

Con lo sguardo rivolto alla tradizione, la struttura

Edgar’s Sheds proposta da Studio Sean Canty è

liberamente ispirata a due baracche costruite dal

bisnonno dell’autore nella Carolina del Sud.

Le semplici forme messe in opera dall’antenato

«nascondevano invenzioni straordinarie» ed

erano portatrici di valori autentici e prassi

virtuose, come il riuso e la cura verso gli altri e

l’ambiente circostante. La funzione della

struttura è semplice e primordiale: offrire spazi

all’aperto dove ripararsi e stare insieme; il tetto

simbolicamente sovradimensionato è il primo atto di protezione, la tettonica è frutto di

un’attenta valutazione dei mezzi a disposizione e

la costruzione è facilmente smontabile per il

riutilizzo. Restando ai Giardini, le partecipazioni nazionali

offrono un palinsesto di chiavi di lettura che

toccano in maniera più o meno centrata le non

certo facili e confortanti questioni proposte dalla

curatela.

Il padiglione della Francia, in preda a una sorta di

isterica euforia, «suggerisce un nuovo approccio

alle crisi odierne, in cui l’enfasi non è più

sull’emergenza, ma sulla possibilità di futuri

alternativi». Le ragioni di tanto ottimismo restano

però inespresse, lasciando spazio a una

programmazione ludico-culturale che per l’intero

arco della manifestazione prevede incontri,

confronti, spettacoli, ambientati in una cornice –

un teatro ricavato all’interno di una gigante

strobosfera sezionata – mondana e frivola ma,

bisogna ammetterlo, esteticamente

accattivante.

Giardini, Padiglione Francia, The Ball Theater. Curatori: Muoto & Georgi Stanishev

L’Austria sposta l’attenzione sulla tematica della

partecipazione per riferire della diatriba in corso

con il comune di Venezia che ha rifiutato di

concedere l’uso di uno spazio pubblico

adiacente ai Giardini per permettere la

realizzazione del progetto – fallito – di collegare

il padiglione al quartiere limitrofo e renderlo

liberamente accessibile a residenti e visitatori

durante la Biennale. Un percorso alternativo –

una scala che scavalca il muro di recinzione

realizzata solo a metà – costituisce il focus della

mostra.

Incentrato invece su buoni rapporti di vicinato è

il padiglione svizzero, il cui progetto illustra la

sintonia con l’adiacente omologo venezuelano e

il legame personale e professionale tra i rispettivi

progettisti. L’assoluta indifferenza al tema

generale si perdona velocemente grazie a un

allestimento riuscito, esplicito e ispirato al

contempo.

Tra le partecipazioni nazionali, tre sembrano

invece aver pienamente accolto l’invito della

curatrice a riflettere e contribuire sul tema della

decarbonizzazione: le mostre realizzate nei

padiglioni di Germania, Spagna e Belgio.

La Germania mette letteralmente in scena il

tema del riciclo dei materiali da costruzione

allestendo il proprio spazio senza

smantellare Relocating a Structure, opera

di Maria Eichhorn realizzata per la Biennale Arte

2022. Componenti di risulta provenienti da

passate manifestazioni si sovrappongono alla

spazialità decisa dall’opera artistica e popolano

lo spazio della mostra Open for Maintenance,

tracciando il percorso dei visitatori e rendendo

manifesta la quantità e qualità di materia

impiegata, e purtroppo troppo spesso non

riciclata, per realizzare manifestazioni di questa

portata. Il padiglione della Spagna è un viaggio di

esplorazione attraverso il sistema di produzione

agro-alimentare del paese, per affrontare

questioni di portata globale. Il racconto

Foodscapes intende mettere in luce lo smisurato

impatto che le catene di produzione del cibo

determinano sui territori. Un tema spesso

dimenticato dal dibattito sulla sostenibilità,

quello delle strette interazioni che intercorrono

tra alimentazione, società e ambiente

antropizzato, viene qui indagato per dimostrare

quanto la produzione, distribuzione e consumo

di cibo condizionino la nostra società e quanto

queste attività incidano sulle metropoli, sui

territori e sulla geografia globale. Il viaggio nei

luoghi deputati a sfamare il mondo si concretizza

in un progetto di allestimento incentrato su 5

cortometraggi e scomposto in una miriade di

disegni e immagini che realizzano un

caleidoscopio di informazioni sul tema,

assediando il visitatore e costringendolo a una

polifagia di notizie, suggestioni, dati.

A sinistra, Giardini, Padiglione Svizzera, “Neighbours”. Curatori: Karin Sander, Philip Ursprung. Al centro, Giardini, Padiglione Germania, Open for Maintenance. Curatori: ARCH+ SUMMACUMFEMMER / BÜRO JULIANE GREB. A destra, Giardini, Padiglione Spagna, Foodscapes. Curatori: Eduardo Castillo-Vinuesa, Manuel Ocaña (foto di Pedro Pegenaute)

Il padiglione belga, infine, con il progetto In

Vivo, propone forse l’intervento più convincente

tra tutte le partecipazioni nazionali. L’urgenza

alla base della proposta è quella di riflettere sulla

limitatezza delle risorse e mettere in discussione

il sistema di produzione, ancora troppo spesso

incentrato su politiche estrattive. In Vivo

propone un’alleanza con il mondo dei funghi, che

possono rappresentare una sorprendente fonte

di materiale, disponibile, sostenibile, rinnovabile.

La possibilità di impiegare il micelio (l’elemento

vegetativo dei funghi) come materiale da

costruzione viene approfondita alle diverse scale

del progetto e testata attraverso un’applicazione

concreta: all’interno del padiglione una

suggestiva stanza nella stanza, completamente

smontabile e riciclabile, mette in opera il

materiale sperimentale come elemento di finitura, realizzando un sistema di facciata

applicato su un telaio modulare in legno.

Giardini, Padiglione Belgio, In Vivo. Curatori: Bento e Vinciane Despret

La Mostra prosegue all’Arsenale con Dangerous

Liaisons (Relazioni Pericolose) e i Progetti

Speciali della Curatrice. Sia nel Padiglione

Centrale che all’Arsenale sono poi presenti le

opere dei Guests from the Future (Ospiti dal

Futuro): giovani “practitioner” africani e

diasporici, così qualificati per espressa scelta

della curatrice.

Il percorso espositivo all’Arsenale è un

susseguirsi di contributi che in alcuni casi

interpretano in maniera commovente il tema

della decolonizzazione.

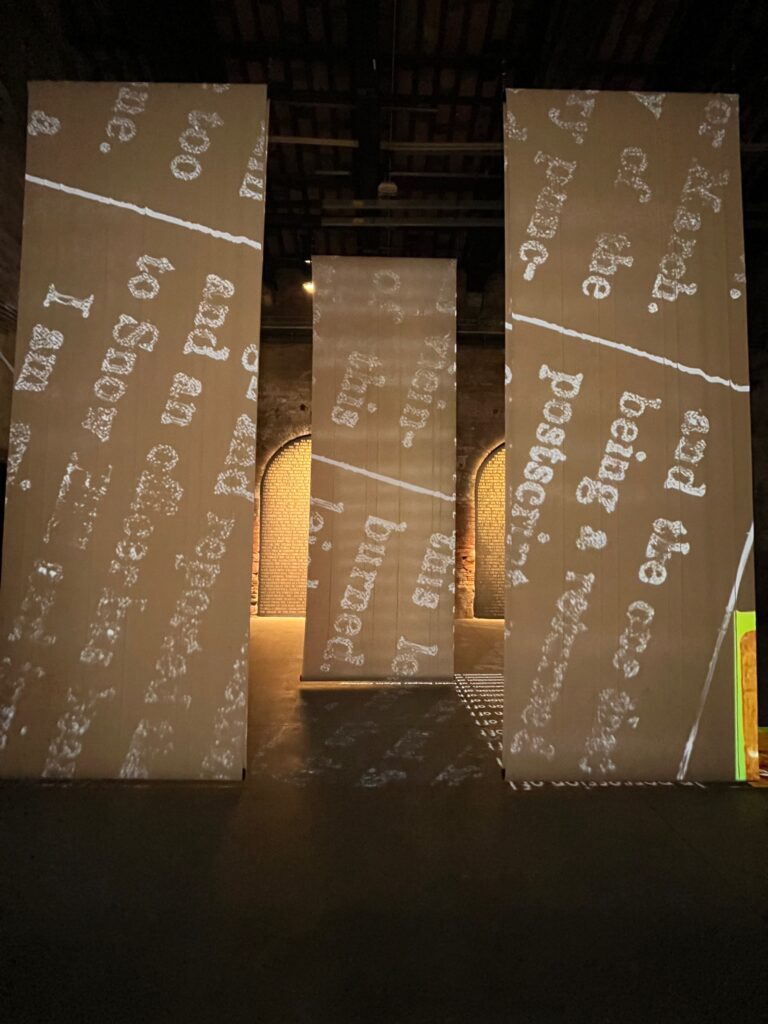

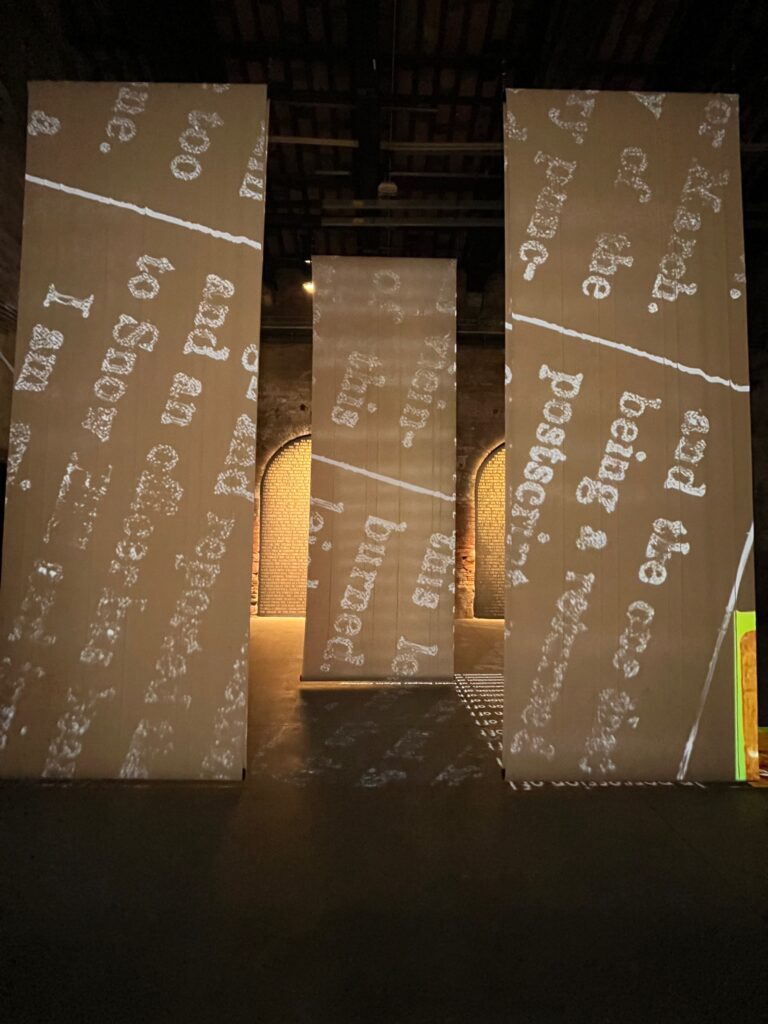

In Unknown, Unknown: a Space of Memory, uno

spazio fatto di sole luci e suoni celebra una

comunità di schiavi all’University of Virginia

(UVA), Stati Uniti. La modalità espressiva è in

netto contrasto con la tipica volontà di

permanenza del monumento nella sua

concezione occidentale: inconsistenti pannelli in

tessuto fungono da supporto alle proiezioni e

rimandano al lavoro domestico delle donne afrodiscendenti

e agli spazi in cui esse vivevano

all’UVA. Una voce narrante recita dati e

informazioni rintracciate da un gruppo di

ricercatori riguardo le 4.000 persone che hanno

vissuto quell’esperienza di segregazione raziale.

“Unknown” – sconosciuto – scandisce la lettura

come un mantra rivolto a ciascuna di quelle

persone, spesso dimenticate e senza nome, che

l’installazione tenta di salvare dall’oblio.

Nell’allestimento di White Arkitekter, One

Hundred and Fifty Thousand Trees, il tema delle

Relazioni Pericolose viene interpretato alludendo

a una visione spesso riduttiva della natura e del

paesaggio. L’installazione scompone e analizza

un progetto in legno realizzato in Svezia,

esplorandone la tecnologia, le catene di

approvvigionamento del materiale e il loro

impatto sulle foreste, per includere nella

narrazione i luoghi dell’estrazione di legname e

mostrare ciò che spesso rimane invisibile.

Le immagini di un film presentano la realtà della

foresta industriale e l’efficienza della produzione,

accompagnate da voci e da frammenti di discorsi

sull’ecologia, che veicolano le contraddizioni

degli attuali approcci verso le emergenze legate

al clima e alla biodiversità.

Mabel O. Wilson, J. Meejin Yoon e Eric Höweler in collaborazione con Josh Begley e Gene Han, Unknown, Unknown: A Space of Memory. Sezione Progetti Speciali: Mnemonic. Arsenale

A sinistra, White Arkitekter, One Hundred and Fifty Thousand Trees. Sezione: Dangerous Liaisons. Arsenale. A destra, Estudio A0, Surfacing - The Civilised Agroecological Forests of Amazonia. Sezione: Dangerous Liaisons. Arsenale

Sono numerosissimi i contributi che

meriterebbero di essere ancora menzionati e che

sicuramente sono in grado di offrire ai visitatori

una varietà di spunti e un patrimonio di

conoscenza e di ricerca da indagare e

approfondire. Come sempre, la Biennale di

Venezia è un evento caleidoscopico dove le voci,

le idee, i punti di vista e le suggestioni sono così

numerose che proporne un quadro esaustivo,

un’immagine univoca, un giudizio sintetico, è

impresa faticosa e scomoda.

Certamente alcune reazioni immediate, dopo la

vernice, sono sembrate concordi sull’opinione

che questa sia una Biennale dove si vede “poca

architettura”. La quantità di installazioni

artistiche, manufatti artigianali, video, fotografie,

esiti di esperienze di ricerca o resoconti di attività

temporanee, workshop, eventi sul territorio, è

nettamente preponderante rispetto alle opere

costruite o da costruire ed esposte in quanto tali.

Ma la carestia di risultati concreti e conclusi, a

favore di un’abbondanza di riflessioni, è da

intendersi come sintomatica di un senso di impotenza della disciplina di fronte alle questioni

poste? I mezzi espressivi messi in campo per

discutere di decolonizzazione e

decarbonizzazione sono i soli strumenti

padroneggiati da una generazione di giovani

architetti che pare aver rinunciato a costruire?

L’osservazione sulla “poca architettura”,

condivisibile se si considera che i racconti

realizzati attraverso disegni tecnici e maquette si

contano in tutta la mostra sulle dita di due mani,

insinua ancora una volta la pressante e

onnipresente apprensione rispetto al ruolo

dell’architetto al cospetto delle complesse sfide

della contemporaneità.

Le modalità espressive selezionate dai

partecipanti sembrano però le più consone, o

per lo meno le più calzanti, per intavolare un

discorso costruttivo sulle tematiche proposte

dalla curatrice; non si tratterà allora di un

consapevole passo indietro, per rispondere alle

sollecitazioni avanzate che solo tangenzialmente

hanno a che fare con l’attività del costruire,

piuttosto che di una resa, una rinuncia al fare

architettura?

È la stessa Lokko, del resto, attraverso l’uso della

parola “practitioner”, a rifiutare le qualifiche di

“architetti”, “urbanisti”, “designer”, e identificare

altrimenti le competenze invitate alla mostra.

Eppure il termine, traducibile come

“professionista”, o ancora meglio come “colui

che mette in pratica”, è quanto di più lontano si

possa immaginare da un rifiuto dell’azione.

Come afferma la curatrice: «le condizioni dense

e complesse dell’Africa e di un mondo in rapida

ibridazione richiedono una comprensione

diversa e più ampia del termine “architetto”».

I partecipanti, dal canto loro, sembrano

abbracciare questa comprensione più ampia,

rinunciando a mostrare i risultati più oggettivi e

tangibili della propria attività per partecipare alla

riflessione collegiale cui sono stati chiamati; per

trattare le questioni che interrogano tutti noi, in

prima istanza come individui, e solo poi come

architetti.

Pazienza, dunque, se indugeremo un po’ di più

davanti ai pannelli delle didascalie piuttosto che

ai plastici di stupefacenti edifici.

La Biennale di Architettura stavolta è alle prese

con sollecitazioni esterne: tratta di spreco e

privazione, di egemonie e minoranze, di

costrizione e autodeterminazione, di equità e

divario, di equilibrio e instabilità; tratta di

esperienze e tentativi, perché in un Laboratorio

per il Futuro sarebbe strano trovare risposte già

pronte.

Se il risultato è una mostra che, a prima vista,

sembra una Biennale di Arte, dovremmo essere

disposti a farne tesoro.

Arsenale, Padiglione Cile, Moving Ecologies. Curatori: Gonzalo Carrasco, Beals Lyon Arquitectos

Questo articolo è pubblicato in l’industria delle costruzioni 491 -Infrastrutture per la mobilità- maggio/giugno 2023

Articoli correlati

Una casa “per tutti”. L’architettura democratica di Stefania Filo Speziale tra Capri e Agnano

Dopo Sant’Elia, la riedizione dell’opera originale pubblicata nel 1935

Espansione del MASP, Museo di Arte di San Paulo, Brasile